当前,我国以肥胖、糖尿病、心脑血管疾病等为主的慢病高发已成为严峻的现实问题[1-2],如2017年底我国心脑血管疾病方面的患者数量已达到2.9亿(《中国心血管健康指数(2017)》)[3]。结合其他类型慢病患者数量综合来看,必将严重影响“健康中国2030”战略目标的实现,说明在慢病防控方面,迫切需要另辟蹊径。虽然目前被认为最有希望的是由美国提出并主导的精准医学和精准医疗,然而其在医学实践和临床应用方面仍处于摸索阶段[4-8]。近年来随着国内外生命科学和生物医学领域在慢病研究方面的快速发展,大量研究发现人体共生微生物尤其是肠道菌群与人体多种慢病之间存在密切相关性甚至因果性。在此启发下,我们实验室通过大量研究发现“饥饿源于菌群”,结合大量文献报道证明通过调控肠道菌群可改善多种慢病,为“慢病源于菌群”提供了重要依据,因此拟提出“医学遗传学2.0”(Medical genetics 2.0, MG2.0)的概念,其核心思想是将以慢病为主的复杂性疾病的致病因素,从“人类基因致病论”的传统认识进行拓展,发展为“菌群基因致病论”的新观点,将慢病的主要病因归结于人体共生微生物尤其是与饮食密切相关的肠道菌群基因组的异常,而人类基因组的异常则是在这些共生菌群异常之后发生顺应性改变的结果,即菌群基因组异常在先、人类基因组异常在后。在人体即便是正常饮食的情况下,异常的(肠道)菌群基因组也会持续产生异常的代谢产物进入人体,维持慢病状态,最终导致慢病迁延不愈。因此,从“异常的肠道菌群基因组在人体胃肠道中持续遗传着导致人体慢病的微生物基因”这一新的医学遗传学理念出发,研发可靶向、精准调控并纠正这种导致人类慢病的微生物及其遗传基因的异常,就有可能从源头促进慢病防控目标的实现。

1 经典医学遗传学在慢病防控中发挥了重要作用在人类与环境斗争的过程中,慢病导致人类付出了巨大代价。随着近现代科技尤其是生命科学领域的发展,尤其是20世纪遗传学的快速进步以及DNA双螺旋结构的解析等系列重大发现,“一个基因一个酶”的概念深入人心,逐渐形成了经典遗传学的理论体系和技术方法,不妨可将其理解为“医学遗传学1.0”(Medical genetics 1.0, MG1.0),直到今天也在指导着遗传相关疾病的研究与应用。通过针对具有家族性遗传基因的研究,已明确地中海贫血、血友病等均为典型的单基因遗传病,并鉴定出相应的基因突变(致病)位点[9],进而发展出针对人类染色体特定区域异常(例如唐氏综合征等)的检测技术并已广泛用于产前诊断,为优生优育提供了重要的科学支撑。之所以将这些研究和应用理解为MG1.0阶段,是由于其共同点都是以人类疾病为对象、以人类染色体和人类基因组为切入点,旨在研究人类基因组异常与人类遗传病之间的相关性乃至因果关系,为人类健康事业做出了巨大贡献。

随着以单基因为主的家族性遗传病发病机制在MG1.0时代陆续被揭示,以及通过产前诊断有效避免了携带有致病基因胎儿的出生,家族性单基因遗传病的发现速度以及相关致病基因的鉴定和发现速度显著下降。然而,近年来随着社会经济的发展和生活水平的提升,肥胖、糖尿病、高血压、心脑血管疾病以及恶性肿瘤等慢病的发生率却快速增加[10-11]。这种情况的出现,一方面虽然是由于诊断技术的发展、人类寿命延长以及环境污染、抗生素滥用等所致,另一方面更重要的原因则是营养过剩所导致的人体富营养化的问题,形成俗称的“富贵病”[12-14]。虽然很多慢病与营养和环境因素密切相关,然而,从医学遗传学角度出发的慢病相关研究,则很自然而然地“沿袭”了传统的研究思路和研究模式,即仍然致力于从人类基因组的异常去寻找这些慢病的致病因素。这种研究思路的集中表现,是当前处于主导地位和主流认知的精准医学(Precision medicine)的研究模式,旨在建立不同慢病、不同人群的基因组、蛋白质组、代谢组以及表型组等多组学、大数据的关联图谱。为描述简便,可将其称为“医学遗传学1.1(Medical genetics 1.1, MG1.1)”,即MG1.0主要面向单基因遗传病的研究,而MG1.1则主要是面向复杂性疾病(慢病)的“组学(omics)”研究,其中以全基因组关联分析(Genome-wide association studies, GWAS)为最具有代表性,旨在期望通过对慢病人群队列“全基因组”各种异常信号的地毯式扫描,寻找慢病发生机制。

2011年由美国国家科学院(NAS)出版的《Toward Precision Medicine: Building a Knowledge Network for Biomedical Research and a New Taxonomy of Disease》提出迈向精准医学的时代,各国政府陆续跟进并投入巨资,开展精准医学研究和临床应用[15]。2015年美国奥巴马政府宣布启动精准医学计划。国际社会和学术界本以为利用大数据、云计算、人工智能等强大的高效数据分析能力,通过这种新思路和联合努力,能够促进慢病起源与机制的研究,加速新药研发,显著提高慢病防控效率。然而最终却事与愿违,随着时间的推移,投入巨大的精准医学研究与实践,虽然为慢病防控带来了一定程度的进步,然而也面临着下一步如何深入发展、显著提高患者临床受益的困惑[16-17],学术界也开始进行深思和反思,期望能够寻找新的出路,为基于医学遗传学研究的慢病防控带来进步。

2 慢病高发现状促使医学遗传学关注人体共生微生物遗传系统面向单基因遗传病的MG1.0和面向复杂性疾病(慢病)的MG1.1,其共同点都是以人类基因组为研究对象(人类线粒体基因组的异常也可被宏观地理解在MG1.1的研究范围内)。经过近年来大量人力、物力、财力投入和发展,在技术上获得了巨大的进步,例如在单细胞测序、全转录组测序以及慢病相关的表观遗传学研究中,甚至基因编辑领域,也都具备了相对比较成熟和完善的技术。然而,即便是基于大量人群进行队列分析(Cohort analysis)的临床医学研究,其在现实应用中的慢病防控效果却并不尽如人意[16-18],说明可能并非技术本身的问题,问题可能出在了研究思路和科学假说方面。

随着微生物组学领域的快速发展,学术界逐渐认识到人体实际上是由人体和共生微生物菌群构成的“超级共生体(Super symbiotic organism)”。在人体皮肤、呼吸道、消化道、泌尿生殖道遍布大量共生微生物(包括细菌、真菌、病毒等),其中以存在于胃肠道的为主,尤以大肠为最多,构成了庞大的人体共生胃肠道菌群(Symbiotic gut flora)微生态系统。目前普遍认为,肠道菌群基因的数量大约是400万-1 000万个,约为人类基因数量的150-400倍[19]。美国学者Gordon于2004年首次发现肠道菌群参与宿主脂肪调控[20]、并证明肠道菌群可能携带导致肥胖的基因,提出“肥胖是一种基于肠道菌群的慢性传染病”[21-22],国内赵立平团队也开展了大量富有成效的研究工作[23-31],形成系列证据,支持“肥胖的遗传基础可能是肠道菌群”的新观点。除过肥胖这一复杂表型之外,近年来大量研究还发现,包括高血压、糖尿病、心脏病、恶性肿瘤甚至自闭症和抑郁症等在内的多种慢病,也都与肠道菌群的异常密切相关[32-35]。国际上最早于2007年由美国和欧盟主导了人类微生物组计划(Human Microbiome Project, HMP)计划,欧盟于2012年也开展了人体肠道宏基因组计划(Metagenomics of the Human Intestinal Tract consortium, MetaHIT),美国于2016年启动了国家微生物组计划(National Microbiome Initiative, NMI),我国的微生物组计划也在积极筹划和发展中。

在HMP等计划的推动下,医学界对于微生物尤其是肠道菌群的认识也在不断深化,尤其是随着大量文献报道,肠道菌群微生态的紊乱和异常与大量慢病高度相关、甚至可以通过靶向调控部分菌群而改善慢病症状(例如2013年有学者在Cell报道,使用脆弱拟杆菌可改善小鼠自闭症状[36]),为医学界突破以往主要关注人类遗传学的局限和不足、转向通过肠道菌群调控慢病提供了新思路。在此启发下,我们实验室也开展了相关研究,经过自身甘当小白鼠进行体验的方式进行研究,并联合十余家医院进行临床验证,最终发现“饥饿源于菌群”,通过靶向肠道菌群调控消除人体饥饿感之后,证明只饮水不摄食,人体通过生理性分解库存糖原和库存脂肪,由于肥胖所导致的慢病症状如“三高”以及其他慢病如荨麻疹、痛经、毒品成瘾等得到改善,神经免疫内分泌等指标趋于稳定或更好,从而形成了“菌心说”学说(Gut flora-centric theory, GFCT)和“柔性辟谷”技术(Flexible fasting, FF),在肥胖和相关慢病的防控中发挥了重要作用[37-44],而且经过16S rDNA测序发现,随着慢病症状的改善与好转,肠道菌群基因组也发生了有益改变[42]。

显然,在基于靶向肠道菌群能够显著改善慢病症状的系列实证基础上,慢病高发急需有效防控的现实需求和历史必然,已经到了需要将医学遗传学领域和人体共生微生物尤其是肠道菌群的遗传学领域这两大研究体系进行对接讨论的时候了。不论是人类遗传学领域的学者(以研究宿主本身的遗传学为主),还是肠道菌群遗传学领域的专家(以研究与宿主共生的微生物遗传学为主),双方努力的目标和方向都是相同的、是一致的,共同的敌人是“慢病”。因此,在前述提出MG1.0的基础上,可顺应性地提出“医学遗传学2.0”(Medical genetics 2.0, MG2.0)的概念。

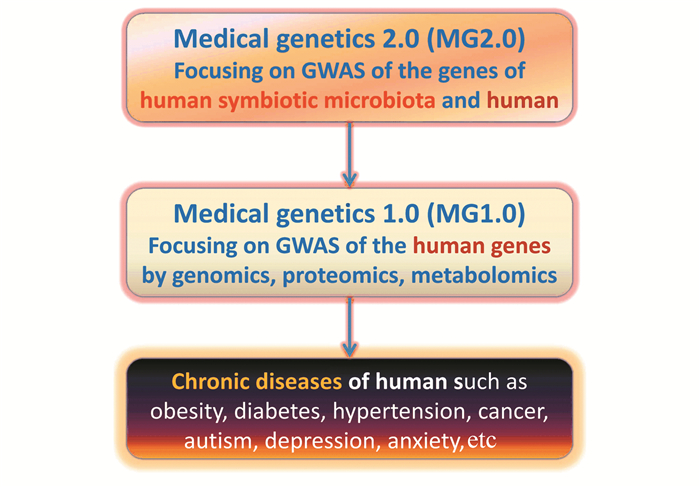

3 医学遗传学2.0的提出、概念与内涵在医学遗传学2.0(MG2.0)中,将人体共生微生物基因组系统(相对于人类基因组而言,通常被称为“人类第二基因组”)尤其是肠道菌群基因组系统,定义为人类慢病的第一(First,principle)遗传学基础,其核心观点是:由于各种原因所导致的人体共生微生物、尤其是与“饥饿驱动摄食的动机与行为”密切相关的肠道菌群基因组系统的结构与功能异常,是导致人类慢病的首要和根本原因,主张“人类慢病源于菌群紊乱”,认为即便是在正常饮食以及食品安全的情况下,这种紊乱的人体共生微生物基因组系统也会持续产生异常的代谢产物,通过胃肠道黏膜以及皮肤和呼吸道等途径进入人体内部,在不同脏器富集。当超出人体代谢平衡能力后,则导致人体异常,通常表现为持久而又漫长的炎症反应,持续诱发人体基因组系统突变和表达异常,并通过异常的表观基因组、异常的蛋白质组、异常的代谢组以及甚至异常的表型组等,综合表现为人类慢病(见图 1)。

|

图 1 “医学遗传学2.0”科学假说示意图 Figure 1 Diagram showing the hypothesis of medical genetics 2.0 (MG2.0) |

换而言之,在MG2.0看来,人体慢病起源中,人体共生微生物基因组系统异常是主要原因(主要矛盾、主要因素、原发性、上游、在先)、而人类自身基因组系统异常则是次要原因(次要矛盾、次要因素、继发性、下游、在后),人体表现出结构和功能的异常,则是基于人体共生微生物基因组的遗传系统异常和基于人类自身基因组的遗传系统异常以及两者联合作用的结果,而且,其中最关键且最容易被忽略的问题是,人体共生微生物本身就是在人体的内外表面持续遗传的,最典型的是异常的肠道菌群以人体胃肠道为土壤和基质(培养基),持续在人体胃肠道中“遗传”着其自身的异常基因组DNA系统。因此,MG2.0主张慢病防控的重点应该是优先纠正人体共生微生物基因组遗传系统的异常,而不仅仅只是发现和纠正人类自身基因组遗传系统的异常。当且仅当将人体共生微生物基因组系统从异常和紊乱状态纠正回到健康状态,那么,在健康的生活方式和良好的饮食习惯的维持下,人类基因组系统才有可能从异常和紊乱状态逐渐回归到健康状态。相反,如果忽视了针对异常的人体共生微生物基因组遗传系统进行纠正的问题,就相当于体内(以胃肠道中为主)始终存在着慢病的“病根”即异常的肠道菌群基因组遗传系统。即便是针对已经异常的人类自身基因组系统进行大量补正,往往也难以从根本上解决慢病防控难题,从而表现为慢病迁延不愈的现象,最终表现为慢病防控的“持久战”。进一步,MG2.0也有助于回答为什么即便是包括基因编辑技术在内的研究,只能是对慢病防控的“治标”管用,但是对“治本”收效不明显的原因,这是因为慢病的“本”应该是复杂的微生物基因组遗传系统的原发性异常,导致了人类基因组遗传系统的继发性异常而形成慢病的“标”,而并非人类基因组遗传系统的原发性异常。

通过深入分析作为宿主的人体以及与宿主共生微生物的遗传与发育过程,显然有助于对上述问题的深入理解。自从36亿年前地球上生命起源以来,微生物基因组DNA系统就开始持续遗传。以大肠杆菌(E. coli)为例,其所具有的460 MB左右碱基对所编码的5 000个左右的基因,能够确保其在自然界相对独立地生存,在合适的条件下可自我繁殖,繁衍后代。人类也是如此,尤其是胎儿在母体子宫内发育的过程中,通过母体脐带血液向胎儿提供营养支持和代谢产物排泄,能够完成从受精卵发育到足月分娩的全过程。除过胎生情况外,自然界的大量卵生动物本身也具备自主发育模式,如鸡蛋在孵化过程中,只需要保证环境温度稳定,鸡的胚胎就可以通过消耗鸡蛋里边的(库存)蛋清和(库存)蛋黄发育为小鸡而出壳。人类胚胎在子宫内的发育以及鸡胚在蛋壳中的发育过程,都是在没有其他外来物种基因组遗传系统干扰的情况下,由宿主自身的基因组遗传系统自主控制完成的。当然也存在胚胎/胎儿与母体的信息交互,例如肖志成等报道胎儿干细胞会逆向进入孕妇大脑定植[45]。当胎儿出生后和小鸡出壳后,这些新生的生命体接触到自然界环境中的大量微生物(遗传系统),后者迅速覆盖并包被小鸡和新生儿身体的内外表面(皮肤、呼吸道、消化道、泌尿生殖道等)[46],执行微生物自身生命系统的遗传过程,逐渐形成与宿主终生共生的体系,并与宿主自身的基因组遗传系统终生进行交叉对话。虽然人和菌群都是异养生物,而异养生物在其自身的基因组遗传系统的自主控制作用下,本身就具有“自组织能力”,然而,当都是作为“异养生物”的人类基因组遗传系统和微生物基因组遗传系统相遇并进行交叉对话的时候,那么,作为真核生物的人类基因组遗传系统和作为原核生物的肠道菌群基因组遗传系统,将如何分别获得能源(食物与营养),就是自然界在生命进化过程中需要解决的问题。

针对此问题来看,如果要找到一个相对合理、符合科学逻辑的解释,那么,可提出这样的科学假说,认为自然界对于该问题的处置路径可能是这样的:肠道菌群可通过直接攻击人体胃肠道黏膜索取碳源和氮源等获得能量与营养,人体将来自于胃肠道的该攻击信号解读为饥饿感而被迫摄食。当食物进入胃肠道之后,一方面用来满足人体自身的营养需求,同时可用来满足肠道菌群的营养需求,两者相得益彰、和平共处,从而能够合理地完成“人菌共生”条件下,这两种“异养生物系统”的能量需求来源,确保两者都能够实现各自物种的遗传过程[43, 47]。以人体摄食为例,“饥饿源于菌群”的过程持续3-6个小时,直到下一轮肠道菌群对人体胃肠道黏膜的攻击开始,继续进行下一轮菌群向人体传递饥饿感而摄食的过程与循环。当然,动物的进食并非如此规则,往往会受到包括食物来源的不确定性以及天敌攻击等多种因素的影响,只不过此处主要是从宏观的角度讨论进食过程中宿主和菌群之间如何交叉对话的逻辑关系。由此可见,作为宿主的人体和动物与肠道菌群的共处,应该是自然界的天然设计。此前已有研究证明,通过靶向肠道菌群,为其提供足够的碳源,阻断和消除肠道菌群对人体胃肠道黏膜的攻击之后,人和菌群这两种异养生物系统就能够各自进入到互不干涉的独立、自主代谢模式,并且获得新的平衡[42]。

因此,在提出MG2.0的相关研究基础方面,不仅有符合逻辑的科学假说,而且有相应的临床实践验证和大量数据支持,已发表系列学术论文[37-44],说明不论是作为宿主的人类基因组遗传系统还是作为共生的微生物基因组遗传系统,只要将这两种异养生物系统之间的交叉对话协调、控制好之后,两者即可各自都能够很好地相对独立工作,从而体现出了两种异养生物在各自的基因组遗传系统方面所具有的良好自组织能力。换而言之,慢病的直接表现虽然看起来是宿主基因组遗传系统自稳态的失衡,然而问题的关键却在于菌群基因组遗传系统自稳态的失衡。在MG1.0体系中,主要关注的是宿主自身基因组遗传系统的异常等问题,而并没有重点和系统关注与其共生的微生物基因组遗传系统的异常问题;然而在MG2.0体系中,则将共生微生物基因组遗传系统的失衡作为“主因”、人类(宿主)基因组遗传系统的失衡作为“次因”、人体发生慢病的症状作为“结果”而表现出来。

在MG2.0的逻辑体系中,突出强调了“菌群基因致病论”是慢病的关键与核心,而“人类基因致病论”则是前者的顺延,因而可将慢病起源与发展合理地理解为“人菌双基因组(遗传系统)异常致病论”。以人菌共生状态为例,肠道菌群基因组有300-1 000万个基因,远比人类基因组的2.5万个左右基因数量居多,理论上更复杂、比人类基因组遗传系统本身的异常更能够表现出与慢病的相关性甚至因果性。这一点很有可能是当前慢病防控始终难以真正奏效、只能对症治疗、长期依靠药物维持来改善症状的根本原因,例如高血压患者长期使用降压药、糖尿病患者长期使用降糖药等模式,就是MG1.0阶段的自然产物。一旦进入到MG2.0阶段,通过科学、合理、安全、可靠的方法,将异常的人体共生微生物基因组遗传系统纠正回归到健康状态,那么人类基因组遗传系统也将会顺应性地从异常逐渐回归正常,慢病就会自然改善甚至好转,患者就有希望能够逐渐脱离终生用药的痛苦,至少将能够获得减少用药量的健康受益。

理论上,相对比较复杂的人体共生微生物基因组遗传系统的群体(微生态)异常,完全有可能成为人类复杂性疾病(慢病)的重要发病因素,而并不一定是此前相对比较单一和局限的研究思路,主要把慢病起源的矛盾与焦点,集中指向总数仅为约2.5万个基因的人类基因组DNA遗传系统。综合国内外近年来的大量研究可见,肠道菌群基因组的紊乱对于人类慢病的起源与发展具有重要贡献,在“基因与疾病”之间的关联研究中尤其需要予以重点考虑,否则慢病很难得到显著改善。只有当同时、并且优先从菌群基因组异常角度考虑慢病成因,才有可能获得慢病防控的真正成功,否则,就很容易陷入事倍功半的局面,其根本原因可能就在于MG1.0时代的慢病防控领域的“脱靶”现象,即MG1.0的科学假说并未能“击中”慢病首先源于人体共生菌群基因组遗传系统的异常、其次源于人类基因组遗传系统异常的“靶心”,其中所缺乏的纽带和关键点则是“饥饿源于菌群”。因此,一旦从MG1.0的传统认识升级为MG2.0的新认识,那么,慢病防控领域就有可能出现事半功倍和迎来转机的新局面。

4 医学遗传学2.0的科学思路与研究方法在介绍MG2.0的概念和内涵之后,需要进一步讨论MG2.0的科学思路和研究方法。

在以往的普通遗传学教学和研究过程中,通常分别从人类遗传学和微生物遗传学两个角度进行分析和讨论,很少涉及两者之间的交叉对话问题。基于将人体升级、更新为是“人菌共生体”的新认识,在进行MG2.0的讨论过程中,有必要从人菌互动的角度重新看待该问题,即不妨可以将针对单一遗传系统例如人类或者菌群的遗传学称之为“微观遗传学”,而将“人菌共生”这种具有典型交叉对话特征的遗传学称之为“宏观遗传学”,这也是MG2.0的核心,即以研究宿主本身与共生微生物的交叉对话以及两者之间的“共·遗传”(Co-heredity)、“双遗传”(Dual heredity)或“交叉·遗传”(Crosstalked heredity)为核心,研究这两种生命体之间如何能够获得共同、良好的遗传关系,以便对共生的双方均有利,避免以往只是单独地研究任一方面与慢病关系的“跛脚现象”,理论上能够从更全面、更全局的角度理解人类慢病的医学遗传学基础,因为从根本上而言,人类离不开菌群,人类不能没有菌群,人类依赖菌群(向人体提供的摄食所必须的饥饿感,否则就容易出现自闭症等症状),虽然菌群可以不依赖于人类而在自然界中可以生存以繁殖自身的后代[43, 47]。

在MG2.0体系中,应该完全兼容MG1.0的体系,符合向下兼容的原则,并非否定MG1.0,而是对其进行科学合理的升级。这是因为在MG1.0中忽视了共生微生物这个潜在而又极其重要的遗传变量,而MG2.0则把人类基因组遗传系统和人体共生微生物基因组遗传系统本身及两者之间的交叉对话作为重点,以系统、综合和整合的方式来看待,从而体现出一门学科在发展过程中的科学逻辑升级与和螺旋式发展的过程。毕竟微生物遗传系统代表了原始生命,代表了自然界赋予碳源等有机物在物质层面通过自组织方式而具有的天然繁殖力,在其与宿主(人体)共生的条件下进行发育和发展,符合自然界的客观逻辑和人类认识事物的规律。同时,随着从MG1.0向MG2.0的升级,以前所有关于宿主基因组遗传系统和共生微生物基因组遗传系统的相对独立的割裂式研究、尤其是人类对于微生物进行对抗和动辄杀菌、灭菌的相关研究,也都需要考虑到两者的交叉对话,从而为生物医学、生物信息学、系统生物学、计算生物学等多个学科的研究,提出了新任务、新机遇和新挑战。在MG2.0的框架下,这些学科均需要考虑在“人菌共生”这一新的逻辑和框架下进行深度的系统升级,反过来也必将大幅度促进人类认识自身、认识自然、促进健康的进步与发展。

事实上,虽然已有大量研究直接或间接地证明人体共生微生物基因组遗传系统与人类慢病之间具有密切相关性[48],但是,从“相关”到“因果”,还需要大量研究工作,其中最困难的则是,如何将慢病起源的MG1.0的传统理念逐渐升级到MG2.0的新理念,因为该问题涉及到人类对于新生事物认知能力和认知水平以及认知状态方面的改变,需要突破以前的传统认知模式。当前除过CRISPR等技术为(人类)基因编辑提供重要原理和工具之外[49],粪菌移植(Fecal microbiota transplantation,FMT)技术本质上也可以理解为针对肠道菌群进行基因编辑的尝试,已在包括艰难梭菌所导致的难治性腹泻的治疗中发挥了重要作用[50]。近年来的这些重要研究,实际上构成了从MG1.0升级到MG2.0的先导性事件和前瞻性进展。在我们实验室开展的慢病防控研究中,通过大量基于包括我们自身在内的临床研究,也已多次证明通过靶向调控肠道菌群基因组遗传系统,结合使用健康的生活方式和良好的饮食模式,即可获得肥胖以及肥胖相关慢病的显著改善[37-41, 44],甚至表现出对于成瘾性疾病的改善效果[51],说明在慢病防控方面,重心下沉到肠道,关口前移到菌群,从MG1.0发展到MG2.0的科学假说,是有前期大量临床研究基础的,并不是心血来潮形成的[43, 52]。

众所周知,在病原微生物研究领域中,科赫法则是极其重要的,对于鉴定病原微生物具有盖棺定论和一锤定音的作用。然而,随着从MG1.0向MG2.0的升级,传统而又经典的科赫法则虽然仍然是科学的、重要的、有用的、有效的、必要的,然而也可能面临升级,这是因为在MG2.0时代的思路与模式不一样。由于不同的宿主基因组遗传系统和相应的共生微生物基因组遗传系统之间具有天然的彼此适应性和相互选择性,因此将不同的肠道菌群通过置换、移植等方式,期望在其他宿主类型重现其(致病)表型,并不一定非常合适,有可能需要考虑建立新的研究模式,因为其中涉及到不同宿主的不同生活方式和饮食习惯等复杂问题。例如将老虎、狮子等肉食动物的肠道菌群移植到猪、马、牛、羊等食草动物的肠道中,从而研究宿主基因组与肠道菌群基因组两大遗传系统的相互适应性,这样的研究是可以理解的,但是由于自然界中已经定义了宿主基因组遗传系统和肠道菌群基因组遗传系统的彼此天然适应性和相互选择性,因此任何导致两者基因组遗传系统交叉对话的异常和不相适应,都将会通过宿主(基因组遗传系统)的异常或者(肠道)菌群(基因组遗传系统)的异常以及两者互动的异常,表现出相应的、复杂的异常表型,例如饮食异常、异食癖等,而且在进行致病基因鉴定的过程中,往往并不是单一的宿主基因在起作用,而是一个复杂的(肠道)菌群基因群体联合宿主基因群体在起作用。为此,有必要强调在GWAS研究中,不仅需要考虑以宿主本身的基因组遗传系统为主的当前研究范式,而且还同时需要考虑共生微生物基因组遗传系统的相应变化,甚至后者的变化对于理解慢病起源和发展更加有效的防控策略更为重要。

显然,检测、判定并纠正共生微生物基因组遗传系统的异常,并揭示其与共生宿主基因组遗传系统的相关性,将是MG2.0的重要研究内容。需要在思想上充分认识到与宿主共生的微生物基因组遗传系统的重要性,将人体共生微生物视为人类自身的一部分予以重视和保护,即正常健康的菌群对人体而言,是密不可分的朋友,而不是你死我活的敌人,在现实生活和临床实践中严格控制抗生素的使用(不到万不得已的时候不宜滥用),尤其是严控广谱抗生素的使用,否则将会给人体共生微生物基因组遗传系统带来毁灭性打击,而且还有可能诱发超级耐药菌的出现。除此之外,乐观的心态、良好的生活方式和健康的饮食习惯,按时摄食,不随意熬夜,远离烟酒和适当减少辛辣食物的刺激等方法促进身心健康,从生物学角度而言,与避免诱发肠道菌群基因组遗传系统发生异常密切相关[42-43]。

5 开展医学遗传学2.0研究已具备良好科学基础在科学研究、尤其是自然科学研究过程中,大道至简历来为人们所推崇。在当前慢病高发的情况下,事倍功半的现象不仅令人头痛而且充满疑虑与困惑,医疗领域虽然投入甚多,然而慢病却不降反增,说明迫切需要调整慢病防控思路,从而构成了从MG1.0向MG2.0升级转型的外在压力与内在动力。向MG2.0转型升级后,可以通过科学、合理地改变生活方式和饮食习惯等,促进作为宿主的人类基因组遗传系统和共生微生物基因组遗传系统尤其是与摄食和饥饿相关的肠道菌群基因组遗传系统的相互适应与再平衡,尤其是以往关于“吃五谷,得百病”以及“病从口入”的原因,在前述“菌心说”学说和MG2.0理论体系的支撑下,能够比较容易地通过靶向调控肠道菌群,并调整摄食的频率(例如从一日三餐调整为一日两餐或一日一餐等方式、其余用餐时间“喂饱菌群”减少和消除饥饿感且预防低血糖、人体暂时无需摄食或减少摄食量即可)而获得良好的慢病改善和健康受益。通过针对肠道菌群微生态系统进行宏基因组(测序)分析,判定慢病患者的肠道菌群基因组遗传系统是否已经从异常状态向健康状态逐渐改善,从而为基于肠道菌群优先原则的慢病防控新理念提供医学遗传学依据[52]。

从地球生命起源和物种进化的先后次序来看,微生物基因组遗传系统在自然界中已经出现了36亿年时间,而人类基因组遗传系统的出现则是近20-200万年的事情,提示就整个地球生物链而言,菌群先来、人类后到。胎儿出生后,进入到充满微生物(菌群)的自然环境,从而使得菌群与人体构成了一个人从摇篮到坟墓期间的全程、终生共生体。无论是菌群还是人体,两者都各自具有强大而又稳定的自组织能力,能够维持自身生命系统的正常运行,只不过同时作为异养生物的菌群和人体系统,当两者共生的时候,肠道菌群向人体提供饥饿感,迫使人体摄食,食物用来供应菌群和人体的营养与代谢,形成了良好的共生系统,充分体现了“菌心说”学说中“饥饿源于菌群”的核心理念,同时也体现出自然界中关于动物和人与共生微生物尤其是肠道菌群协同进化的客观存在[53]。

从“大胆假设,小心求证”的思路出发,作为一种科学假说,是否能够站得住脚,必然需要通过大量科学研究和临床实践进行检验。为此,通过组织相关的学术研讨会,针对从MG1.0向MG2.0的转型升级进行深入、广泛讨论,例如由国家科技部、国家自然科学基金委员会、国家卫生健康委员会等机构组织专题研讨会,与会人员各抒己见,各摆观点,形成可以求证(不论是证真还是证伪都很重要)的研究路线,通过集智攻关进行科学逻辑分析与判断,并组织临床研究进行评判,符合实践是检验真理的唯一标准的实事求是作风。可优先选择肥胖以及肥胖相关慢病例如“三高”等进行研究,组织人群队列,在以纠正肠道菌群基因组遗传系统为主、纠正人体基因组遗传系统为辅的MG2.0的思路下,进行科学、客观研究和验证,为慢病防控提供解决方案,有望为解决困扰我国多年的慢病防控模式、医学研究模式、医学教育模式、卫生经济学、医疗改革等一系列事关国计民生的问题,提供新的突破点。

反观医学遗传学的发展历史,正是由于MG1.0领域对于慢病起源与遗传方面以人类基因组遗传系统为主、而不是以人体共生微生物基因组遗传系统为主,加之在不同个体之间微生物基因组遗传系统的复杂程度远远超过人类基因组遗传系统之间的复杂程度,而且不同年龄阶段、不同地域、不同职业等都对于人类基因组遗传系统和共生微生物基因组遗传系统有影响,尤其是对于共生微生物基因组遗传系统的影响更甚(例如全球各地饮食不同、肠道菌群就显著不同,其中的微生物基因组遗传系统也必然显著不同),从而导致了在慢病基因鉴定和遗传方面的“盲人摸象”现象频频出现。近年来大量文献从不同角度重点研究人类基因在不同慢病中的作用,并且大量使用队列人群进行研究,虽然发表了海量的文献,例如在恶性肿瘤领域发现了大量人类基因突变位点,并形成了GWAS的关联图谱等科学资料,然而,在患者期望得到真正的身体康复和健康关怀方面,这些研究的临床受益和社会效益还有待进一步提升,反过来提示了从MG1.0升级到MG2.0的迫切性和严峻性,这是因为如果从人体共生微生物基因组遗传系统角度针对慢病进行深入研究,很有可能能够找到慢病的真正起源问题。

当然,要将MG2.0发展、完善成一个系统的学科,必然需要大量医学科技工作者、尤其是医学遗传学同行的联合努力。相信在拥有新的科学思路、面向新的学科方向进行努力发展的过程中,该目标是能够实现的,并能够真正惠及我国人民群众的大健康事业。

6 结论和展望在MG1.0时代,人们对于慢病致病基因层面的关注,主要集中于多个人类基因的异常方面,并未有意识地将注意力转向人体共生微生物的基因异常,而后者则是MG2.0重点考虑和优先考虑的内容。与此相关的一个核心问题是,慢病防控究竟应该是以人类基因为中心、还是应该以人体共生微生物(菌群)基因为中心?这一点无疑需要大量深入研究。本文提出从MG1.0发展到MG2.0的新理念,期望能够在新的科学假说和医学逻辑的基础上,深入研究慢病的起源与防控策略,促进形成惠及民生、行之有效的慢病防控与健康管理方案。

为此,呼吁医学界,尤其是转化医学、精准医学、精准医疗领域以及医学遗传学领域的科技工作者,在针对慢病的研究方面,除了积极做好目前面向人类基因的GWAS研究之外,可逐渐将研究的深度和广度向菌群GWAS角度转移和深化,通过构建不同慢病患者的菌群GWAS图谱,并研究纠正异常菌群GWAS的方法,通过将异常菌群GWAS恢复到正常菌群GWAS,就有可能显著提高慢病防控的效率,显著减少慢病对患者和社会的危害,不仅可促进医学遗传学这门学科在国际领域新发展,而且还能够为加速实现“健康中国2030”战略目标做贡献。

| [1] |

WANG Longde, KONG Lingzhi, WU Fan, et al. Preventing chronic diseases in China[J]. Lancet, 2005, 366(9499): 1821-1824. DOI:10.1016/S0140-6736(05)67344-8 (  0) 0) |

| [2] |

中国疾病预防控制中心. 中国慢性病及其危险因素监测报告[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2010. Chinese Center for Disease Control and Prevention. Chronic disease and its risk factors monitoring report in China[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2010. (  0) 0) |

| [3] |

葛均波. 中国心血管健康指数和心血管学科使命[J]. 中华医学信息导报, 2017, 32(11): 17-17. GE Junbo. China's cardiovascular health index and the mission of cardiovascular discipline[J]. China Medical News, 2017, 32(11): 17-17. (  0) 0) |

| [4] |

LI Hui. Cancer precision medicine in China[J]. Genomics Proteomics & Bioinformatics, 2016, 14(5): 325-328. (  0) 0) |

| [5] |

FRIEDMAN A A, LETAI A, FISHER D E, et al. Precision medicine for cancer with next-generation functional diagnostics[J]. Nature Reviews Cancer, 2015, 15(12): 747-756. (  0) 0) |

| [6] |

BYRNE A T, ALFÉREZ D G, AMANT F, et al. Interrogating open issues in cancer precision medicine with patient-derived xenografts[J]. Nature Reviews Cancer, 2017, 17(4): 254-268. (  0) 0) |

| [7] |

ASHLEY E A. The precision medicine initiative:A new national effort[J]. JAMA, 2015, 313(21): 2119-2120. (  0) 0) |

| [8] |

AGUSTI A, BEL E, THOMAS M, et al. Treatable traits:Toward precision medicine of chronic airway diseases[J]. European Respiratory Journal, 2016, 47(2): 410. (  0) 0) |

| [9] |

HUANG Lei, MA Fei, CHAPMAN A, et al. Single-cell Whole-genome amplification and sequencing:Methodology and applications[J]. Annu Rev Genomics Hum Genet, 2015, 16: 79-102. DOI:10.1146/annurev-genom-090413-025352 (  0) 0) |

| [10] |

DAMSGAARD C T, MICHAELSEN K F, MOLBO D, et al. Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014:A pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19.2 million participants[J]. Lancet, 2016, 387: 1377-1396. DOI:10.1016/S0140-6736(16)30054-X (  0) 0) |

| [11] |

LU Y, HAJIFATHALIAN K, EZZATI M, et al. Metabolic mediators of the effects of body-mass index, overweight, and obesity on coronary heart disease and stroke:A pooled analysis of 97 prospective cohorts with 1·8 million participants[J]. Lancet, 2014, 383(9921): 970-983. DOI:10.1016/S0140-6736(13)61836-X (  0) 0) |

| [12] |

WANKHADE U D, ZHONG Ying, KANG Ping, et al. Maternal high-fat diet programs offspring liver steatosis in a sexually dimorphic manner in association with changes in gut microbial ecology in mice[J]. Science Report, 2018, 8(1): 16502. DOI:10.1038/s41598-018-34453-0 (  0) 0) |

| [13] |

DANIEL H, GHOLAMI A M, BERRY D, et al. High-fat diet alters gut microbiota physiology in mice[J]. The ISME Journal, 2014, 8(2): 295-308. DOI:10.1038/ismej.2013.155 (  0) 0) |

| [14] |

LEY R E, Bäckhed F, Turnbaugh P, et al. Obesity alters gut microbial ecology[J]. Proceedings of the National Academy of sciences of the United States of America (PNAS USA), 2005, 102(31): 11070-11075. DOI:10.1073/pnas.0504978102 (  0) 0) |

| [15] |

何明燕, 夏景林, 王向东. 精准医学研究进展[J]. 世界临床药物, 2015, 36(6): 418-422. HE Mingyan, XIA Jinglin, WANG Xiangdong. Development of precision medicine[J]. World Clinical Drugs, 2015, 36(6): 418-422. (  0) 0) |

| [16] |

PRASAD V. Perspective:The precision-oncology illusion[J]. Nature, 2016, 537(7619): S63. DOI:10.1038/537S63a (  0) 0) |

| [17] |

TANNOCK I F, HICKMAN J A. Limits to personalized cancer medicine[J]. N ENGL J MED, 2016, 375(13): 1289-1294. DOI:10.1056/NEJMsb1607705 (  0) 0) |

| [18] |

BRAY F, FERLAY J, SOERJOMATARAM I, et al. Global cancer statistics 2018:GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries[J]. CA Cancer Journal Clinicians, 2018, 68(6): 1-31. DOI:10.3322/caac.21492 (  0) 0) |

| [19] |

HOOPER L V, GORDON J I. Commensal host-bacterial relationships in the gut[J]. Science, 2001, 292(5519): 1115-1118. (  0) 0) |

| [20] |

BÄCKHED F, DING H, WANG T, et al. The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage[J]. Proceedings of the National Academy of sciences of the United States of America (PNAS USA), 2004, 101(44): 15718-15723. DOI:10.1073/pnas.0407076101 (  0) 0) |

| [21] |

TURNBAUGH P J, LEY R E, MAHOWALD M A, et al. An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest[J]. Nature, 2006, 444(7122): 1027-1031. DOI:10.1038/nature05414 (  0) 0) |

| [22] |

LEY R E, TURNBAUGH P J, KLEIN S, et al. Microbial ecology:Human gut microbes associated with obesity[J]. Nature, 2006, 444(7122): 1022-1023. DOI:10.1038/4441022a (  0) 0) |

| [23] |

WU Guojun, ZHANG Chenhong, WANG Jing, et al. Diminution of the gut resistome after a gut microbiota-targeted dietary intervention in obese children[J]. Science Report, 2016, 6: 24030. DOI:10.1038/srep24030 (  0) 0) |

| [24] |

ZHANG Chenhong, YIN Aihua, LI Hongde, et al. Dietary modulation of gut microbiota contributes to alleviation of both genetic and simple obesity in children[J]. EBioMedicine, 2015, 2(8): 968-984. DOI:10.1016/j.ebiom.2015.07.007 (  0) 0) |

| [25] |

ZHANG Xu, ZHAO Yufeng, XU Jia, et al. Modulation of gut microbiota by berberine and metformin during the treatment of high-fat diet-induced obesity in rats[J]. Scienfific Reports, 2015, 5: 14405. DOI:10.1038/srep14405 (  0) 0) |

| [26] |

XIAO Shuiming, FEI Na, PANG Xiaoyan, et al. A gut microbiota-targeted dietary intervention for amelioration of chronic inflammation underlying metabolic syndrome[J]. FEMS Microbiology Ecology, 2014, 87(2): 357-367. DOI:10.1111/1574-6941.12228 (  0) 0) |

| [27] |

ZHAO Liping. The gut microbiota and obesity:From correlation to causality[J]. Nature Reviews Microbiology, 2013, 11(9): 639-647. DOI:10.1038/nrmicro3089 (  0) 0) |

| [28] |

FEI Na, ZHAO Liping. An opportunistic pathogen isolated from the gut of an obese human causes obesity in germfree mice[J]. The ISME Journal, 2013, 7(4): 880-884. DOI:10.1038/ismej.2012.153 (  0) 0) |

| [29] |

SHEN Jian, OBIN M S, ZHAO Liping. The gut microbiota, obesity and insulin resistance[J]. Molecular of Aspects Medicine, 2013, 34(1): 39-58. DOI:10.1016/j.mam.2012.11.001 (  0) 0) |

| [30] |

ZHANG Xu, ZHAO Yufeng, ZHANG Menghui, et al. Structural changes of gut microbiota during berberine-mediated prevention of obesity and insulin resistance in high-fat diet-fed rats[J]. PLoS One, 2012, 7(8): e42529. DOI:10.1371/journal.pone.0042529 (  0) 0) |

| [31] |

ZHANG Chenhong, ZHANG Menghui, PANG Xiaoyan, et al. Structural resilience of the gut microbiota in adult mice under high-fat dietary perturbations[J]. The ISME Journal, 2012, 6(10): 1848-1857. DOI:10.1038/ismej.2012.27 (  0) 0) |

| [32] |

DINAN T G, CRYAN J F. Melancholic microbes:A link between gut microbiota and depression?[J]. Neurogastroenterol Motil, 2013, 25(9): 713-719. DOI:10.1111/nmo.12198 (  0) 0) |

| [33] |

FINEGOLD S M, DOWD S E, GONTCHAROVA V, et al. Pyrosequencing study of fecal microflora of autistic and control children[J]. Anaerobe, 2010, 16(4): 444-453. DOI:10.1016/j.anaerobe.2010.06.008 (  0) 0) |

| [34] |

MEIJNIKMAN A S, GERDES V E, NIEUWDORP M, et al. Evaluating Causality of Gut Microbiota in Obesity and Diabetes in Humans[J]. Endocr Reviews, 2018, 39(2): 133-153. DOI:10.1210/er.2017-00192 (  0) 0) |

| [35] |

WANG Zening, ROBERTS A B, BUFFA J A, et al. Non-lethal inhibition of gut microbial trimethylamine production for the treatment of atherosclerosis[J]. Cell, 2015, 163(7): 1585-1595. DOI:10.1016/j.cell.2015.11.055 (  0) 0) |

| [36] |

HSIAO E Y, MCBRIDE S W, HSIEN S, et al. Microbiota modulate behavioral and physiological abnormalities associated with neurodevelopmental disorders[J]. Cell, 2013, 155(7): 1451-1463. DOI:10.1016/j.cell.2013.11.024 (  0) 0) |

| [37] |

任青河, 黄江南, 黄荣杰, 等. 柔性辟谷技术改善高血压的初步研究[J]. 中国食物与营养, 2017, 23(8): 70-75. REN Qinghe, HUANG Jiangnan, HUANG Rongjie, et al. Preliminary study on flexible abrosia technology to improve hypertension[J]. Food and Nutrition in China, 2017, 23(8): 70-75. (  0) 0) |

| [38] |

巩文静, 黄清健, 高大文, 等. 柔性辟谷技术在青年人群体重控制中的应用[J]. 军事医学, 2016, 40(8): 651-656. GONG Wenjing, HUANG Qingjian, GAO Dawen, et al. Application of flexible abrosia for body weight control among youths[J]. Military Medical Sciences, 2016, 40(8): 651-656. (  0) 0) |

| [39] |

巩文静, 张岩, 郭素霞, 等. 医院体检中心基于柔性辟谷技术进行全链条闭环式体质量管理工作模式的初步研究[J]. 实用临床医药杂志, 2019, 23(5): 7-10. GONG Wenjing, ZHANG Yan, GUO Suxia, et al. Preliminary study on the whole closed-loop chain management for body mass based on flexible fasting technology at physical examination center[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2019, 23(5): 7-10. (  0) 0) |

| [40] |

苏玉顺, 徐艳艳, 卢一鸣, 等. 柔性辟谷技术对慢性荨麻疹改善作用的初步研究[J]. 转化医学电子杂志, 2017, 4(12): 20-25. SU Yushun, XU Yanyan, LU Yiming, et al. Preliminary study on the effect of flexible abrosia on chronic urticaria[J]. E-Journal of Translational Medicine, 2017, 4(12): 20-25. (  0) 0) |

| [41] |

高大文, 巩文静, 李志慧, 等. 柔性辟谷技术对早期糖尿病患者高血糖改善作用的初步研究[J]. 中国食物与营养, 2018, 24(4): 76-79+83. GAO Dawen, GONG Wenjing, LI Zhihui, et al. Preliminary research on flexible abrosia on high blood glucose of early stage diabetes[J]. Food and Nutrition in China, 2018, 24(4): 76-79+83. (  0) 0) |

| [42] |

GONG Wenjing, SUN Changqing, TENG Shuzhen, et al. Evaluation of a novel fasting approach using plant polysaccharides per meal in human symbionts[J]. Integrative Clinical Medicine, 2018, 2(2): 1-12. DOI:10.15761/ICM.1000123 (  0) 0) |

| [43] |

ZHANG C. The gut flora-centric theory based on the new medical hypothesis of "hunger sensation comes from gut flora" :A new model for understanding the etiology of chronic diseases in human beings[J]. Austin Intern Medicine, 2018, 3(3): 1030-1036. DOI:10.26420/austin-intern-med.2018.1030 (  0) 0) |

| [44] |

卢宁, 巩文静, 李志慧, 等. 柔性辟谷技术减重及改善血压血糖的初步研究[J]. 中国民康医学, 2018, 30(18): 4-7. LU Ning, GONG Wenjing, LI Zhihui, et al. Preliminary research of flexible fasting on weight loss and improvement of hypertension and hyperglycemia[J]. Medical Journal of Chinese People's Health, 2018, 30(18): 4-7. (  0) 0) |

| [45] |

TAN Xiaowei, LIAO Hong, SUN Li, et al. Fetal microchimerism in the maternal mouse brain:A novel population of fetal progenitor or stem cells able to cross the blood-brain barrier?[J]. Stem Cells, 2010, 23(10): 1443-1452. (  0) 0) |

| [46] |

WOPEREIS H, OOZEER R, KNIPPING K, et al. The first thousand days-intestinal microbiology of early life:Establishing a symbiosis[J]. Pediatric Allergy & Immunology, 2014, 25(5): 428-438. DOI:10.1111/pai.12232 (  0) 0) |

| [47] |

张成岗, 巩文静. 基于饥饿源于菌群的新发现将引发慢病防控突破性进展[J]. 科技导报, 2017, 35(21): 43-48. ZHANG Chenggang, Gong Wenjing. Discovery based on hunger sensation comes from gut flora:Breakthrough in chronic disease prevention and control[J]. Science & Technology Review, 2017, 35(21): 43-48. (  0) 0) |

| [48] |

JACKSON M A, VERDI S, MAXAN M E, et al. Gut microbiota associations with common diseases and prescription medications in a population-based cohort[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 2655. DOI:10.1038/s41467-018-05184-7 (  0) 0) |

| [49] |

KOONIN E V, ZHANG Feng. Coupling immunity and programmed cell suicide in prokaryotes:Life-or-death choices[J]. Bioessays, 2017, 39(1): 1-9. DOI:10.1002/bies.201600186 (  0) 0) |

| [50] |

DREKONJA D, REICH J, GEZAHEGN S, et al. Fecal microbiota transplantation for clostridium difficile infection:A systematic review[J]. Annals of Internal Medicine, 2015, 162(9): 630-638. DOI:10.7326/M14-2693 (  0) 0) |

| [51] |

苏玉顺, 闵霞, 卢一鸣, 等. 柔性辟谷技术改善强戒所戒毒人员心理成瘾性的探索研究[J]. 中国社会医学杂志, 2019, 36(3): 263-267. SU Yushun, MIN Xia, LU Yiming, et al. Preliminary study on the improvement of flexible fasting technology on psychologic addiction of detoxification trainees in a compulsory isolation drug rehabilitation center[J]. Chinese Journal of Social Medicine, 2019, 36(3): 263-267. (  0) 0) |

| [52] |

ZHANG Chenggang, GONG Wenjing, LI Zhihui, et al. Research progress of gut flora in improving human wellness[J]. Food Science and Human Wellness, 2019, 8(2): 102-105. DOI:10.1016/j.fshw.2019.03.007 (  0) 0) |

| [53] |

张成岗, 巩文静, 李志慧, 等. 菌心进化论:一种对于动物进化的新理解[J]. 生物信息学, 2018, 16(4): 203-213. ZHANG Chenggang, GONG Wenjing, LI Zhihui, et al. Gut flora-centric theory of evolution:A new model for understanding the evolution of animals[J]. Chinese Journal of Bioinformatics, 2018, 16(4): 203-213. DOI:10.12113/j.issn.1672-5565.201809003 (  0) 0) |

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18